加工業を営んでいる方にとって、「粗利益」という言葉はなじみのあるものだと思います。

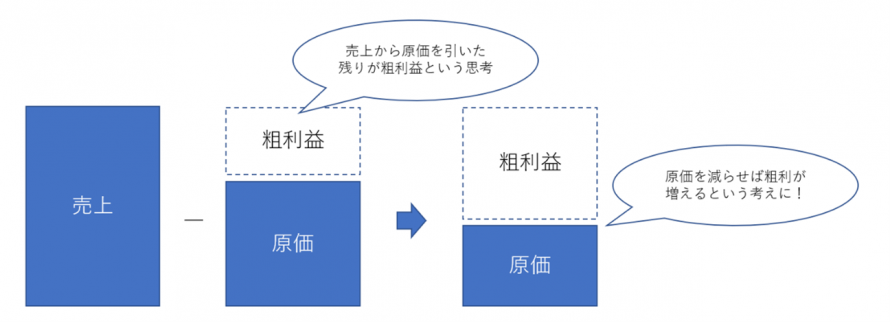

会計の世界ではあたりまえのように定義されていますが、売上から製造に必要な原価を差し引いた額が粗利益です。つまり売値から原価を控除した「残り」のことを粗利益と言います。しかし、この考え方だと、粗利益は「残り物」といったマイナスイメージで定義されてしまいます。

<1>粗利益を知る

目次

- 「売値から原価を控除した残りが粗利益?」いいえ違います。

- (1)そもそも「粗利益」って何でしょうか。

- 会計の定義と実務のギャップ

- 「残り物」の意識が原価削減に走らせる

- プラスイメージで考えると・・・

- マイナスイメージで考えると・・・

- (2)粗利益のことを別名「付加価値」と呼んだりします。

- 価値を付け加えるのは社長自身

- オレンジジュース製造に見る原価と工程

- (3)「原価にどれだけの価値を付け加えて売りますか?」

- 原価に価値を積み上げて価格を決める

- 原価ベースでの価格設定が創造を生む

- 粗利益とは経営そのもの

「売値から原価を控除した残りが粗利益?」いいえ違います。

(1)そもそも「粗利益」って何でしょうか。

多くの経営者が「粗利益」をこのように、売値から原価を差し引いた「残り物」というイメージで理解しています。以下、社長さんあるあるです。

「当社のA製品の粗利が確保できていないね。仕入原価を下げられないか業者と交渉してくれ。」

粗利益を確保するために原価削減を意図している発言です。「売値から原価を引けば粗利益だ。原価を減らせば粗利益は増える」こうした思考法です。粗利益は残り物なのです。粗利益をもっとプラスイメージで理解することはできないでしょうか。

「当社のA製品の粗利が確保できていないね。仕入原価を下げられないか業者と交渉してくれ。」

粗利益を確保するために原価削減を意図している発言です。「売値から原価を引けば粗利益だ。原価を減らせば粗利益は増える」こうした思考法です。粗利益は残り物なのです。粗利益をもっとプラスイメージで理解することはできないでしょうか。

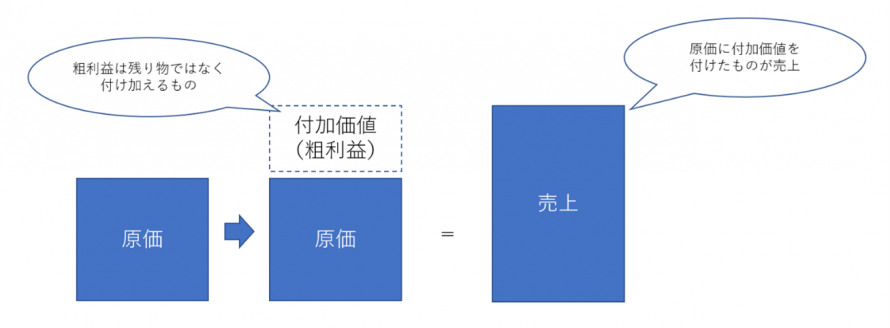

(2)粗利益のことを別名「付加価値」と呼んだりします。

この言葉はどこかで聞いたことがあるかと思います。「価値を付け加える」ということですよね。このような考え方だと、粗利益はプラスイメージになります。

では、この「付け加える」作業は誰が行ったのでしょうか?もちろん、社長、あなたが価値を「付け加える」のです。

では、この「付け加える」作業は誰が行ったのでしょうか?もちろん、社長、あなたが価値を「付け加える」のです。

オレンジジュースを製造している加工業者を例に製造プロセスをみてみましょう。製品であるオレンジジュースが出来上がるまでにはどのような工程があるでしょうか。まず、原料のオレンジを仕入れます。つぎにオレンジを搾ります。さらに搾ったオレンジジュースを容器に詰めます。最後に出来上がったオレンジジュースを発送出荷します。細かくみればもっと無数の工程があるでしょう。

そして、それぞれの工程で原価が発生します。オレンジの仕入価格・オレンジを搾る機械の購入価格・オレンジジュースを入れる容器の購入価格・出来上がったオレンジジュースを出荷する発送費用。さらにそれぞれの工程に従事する人の給料も原価ですね。

それぞれの工程での原価を積み上げてみたところ、ジュース1本あたり45円の原価が必要だったことが分かりました。それでは、社長にご質問です。このジュースをいくらで販売しますか?

そして、それぞれの工程で原価が発生します。オレンジの仕入価格・オレンジを搾る機械の購入価格・オレンジジュースを入れる容器の購入価格・出来上がったオレンジジュースを出荷する発送費用。さらにそれぞれの工程に従事する人の給料も原価ですね。

それぞれの工程での原価を積み上げてみたところ、ジュース1本あたり45円の原価が必要だったことが分かりました。それでは、社長にご質問です。このジュースをいくらで販売しますか?

(3)「原価にどれだけの価値を付け加えて売りますか?」

ここで注意するべきは、最初に「売値ありき」で製造するのではありません。「原価」を積み上げたその先に、さらに粗利益という価値を乗せて売値を決めるのです。

「そんなことは分かっているよ」とのご批判が聞こえてきそうです。しかし、多くの会社は、最初に製品を開発した際は、こうした「利益を上乗せする」という思考をするのですが、しばらく時が経過すると同じ製品の売価を再検討することなく、原価をあれこれといじり始めて、「粗利とは売値から原価を引いた残り物」という思考に取りつかれてしまうのです。

「そんなことは分かっているよ」とのご批判が聞こえてきそうです。しかし、多くの会社は、最初に製品を開発した際は、こうした「利益を上乗せする」という思考をするのですが、しばらく時が経過すると同じ製品の売価を再検討することなく、原価をあれこれといじり始めて、「粗利とは売値から原価を引いた残り物」という思考に取りつかれてしまうのです。

はじめに売値を決めてしまうと、粗利益は「売値から原価を差し引いた残り」というマイナスイメージで定義されてしまいます。

「うちの製品は売値が100円ですね。原価は平均すると40円くらいの見積もりになります。よって6割が粗利益です」

という思考では、新しく価値のある商品を製造することはできないでしょう。

逆に「原価の積み上げに、さらに追加する価値」という見方をすることで粗利益にはプラスのイメージがつきます。

「うちの製品は売値が100円ですね。原価は平均すると40円くらいの見積もりになります。よって6割が粗利益です」

という思考では、新しく価値のある商品を製造することはできないでしょう。

逆に「原価の積み上げに、さらに追加する価値」という見方をすることで粗利益にはプラスのイメージがつきます。

「うちの製品の原価は平均40円だ。原価をあと5円引き上げて、よい原料を使おう。売値はいくらまで上げられるか?」

そして、どれだけの価値を乗せるかは、まさに社長の決断、つまり経営判断なのです。

その意味で「粗利益」をいくらにするのかは、「経営そのもの」なのです。さらに言えば、粗利益とは、原価を組み合わせて、さらにその先に浮かび上がる「新たな世界創造」に他ならないのです。

その意味で「粗利益」をいくらにするのかは、「経営そのもの」なのです。さらに言えば、粗利益とは、原価を組み合わせて、さらにその先に浮かび上がる「新たな世界創造」に他ならないのです。